永順寺 プロフィール

年間の予定

| 5月25日 |

永代経法要 門徒総寄合

|

|---|---|

| 8月15日 |

お盆

|

| 9月23日 |

秋季彼岸会法要

|

| 11月24日 |

報恩講

|

| 12月31日 |

除夜の鐘 21時~22時30分

|

| 1月1日、2日 |

新年仏参(自由参拝)

|

| 3月 下旬 |

春季彼岸会法要(OHIGANのつどい)

|

今年度前半は『親鸞聖人の生涯』、

後半は『正信偈講座』です。

6月15日 7月27日 8月31日 10月5日

1月18日 3月8日

法要の前に寺庭の草引きなどのお手伝い

5月17日 9月6日 10月28日 11月8日

行事と法要

報恩講(ほうおんこう)

報恩講は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の

ご命日(めいにち)に行われる浄土真宗の寺院で最も大切な法要。

毎年11月に執り行います。

永代経法要(えいたいきょうほうよう)

親、祖父母、祖祖父母…山川草木…

命いただいて、今、生きている不思議のご縁に深く思いをめぐらし、

生み育てて下さったすべてに感謝して手を合わす法要です。

お盆・平和の梵鐘

お盆は自分がいのちを賜ったご縁、念仏に出遇った遠き宿縁に思いを馳せ、

その恩に報いるために勤める法要です。8月15日は終戦記念日。

鐘をついて戦争で亡くなられた方々を追悼するとともに、世界の平和を願います。

*今年度は検討中

彼岸会法要(ひがんえほうよう)

「彼岸」は、あらゆる苦悩を超えた世界、浄土のことです。

この世は「此土(しど)」「穢土(えど)」といいます。先に浄土に往かれし先人を

偲び感謝しつつ、我らも「彼岸」に生まれる念仏の道を確かめる、これが彼岸会です。

除夜の鐘(じょやのかね)

12月31日に「除夜の鐘」をつきます。

どなたでもつけます。お誘いあってお越し下さい。

新年仏参

例年お正月は自由参拝をして頂いています。

神社に初詣をする方が多いと思いますが、

年の初めにお寺にもお参りしたいものです。

南無の会(なものかい)

仏教を中心に、関連するテーマを随時取り上げて学習します。

昨年から『親鸞聖人の生涯』をテーマに進めています。

YouTube 永順寺チャンネルにも投稿しています。休んでも大丈夫です。

草引講(くさひきこう)

3月から11月まで、寺庭の草引き、剪定、法要の準備などの

お手伝いをして頂いています。終わったらお茶します。

お寺拝見

ご本尊(ほんぞん)

ご本尊は、木像の阿弥陀如来立像です。

このご本尊は、慶長13年(1608)に本山から認可されたものですが、もっと古くからご本尊として安置されていたようです。

阿弥陀如来は、本当は色も形もありません。

でも、それでは、私たちには雲をつかむようなもので、手を合わすこともできません。

そこで、木像や絵像などで、親しみやすい姿になって頂いているのです。

「本尊」というのは「本当に尊い」ということです。

みなさんの「本当に尊いもの」って何でしょうか。

いのち、健康、家族、財産・お金、仕事、名誉、地位……。

これらは大事なものですが、「尊い」とはどこか違います。

阿弥陀如来の「像(木像、絵像)」そのものが「本当に尊い」というわけではありません。

「像」というのは「本物になぞらえてつくった彫刻や鋳物」という意味です。

ここで、「なぞらえて」というのは、見ることも言葉にすることもできないことを、

私たちにわかるようにあえて形にしたという意味です。それが阿弥陀如来「像」です。

私たちは、阿弥陀さまの前に座る時、

そのお姿を通して、「本当に尊い」ことに出遇っていくことが大切なのです。

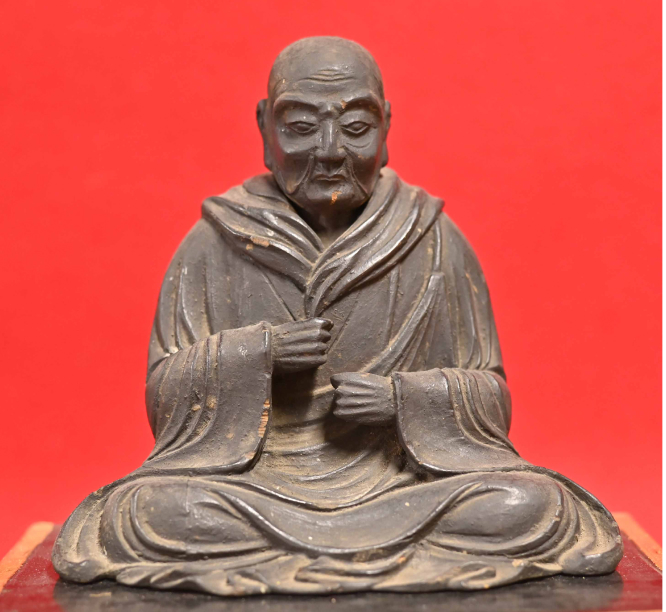

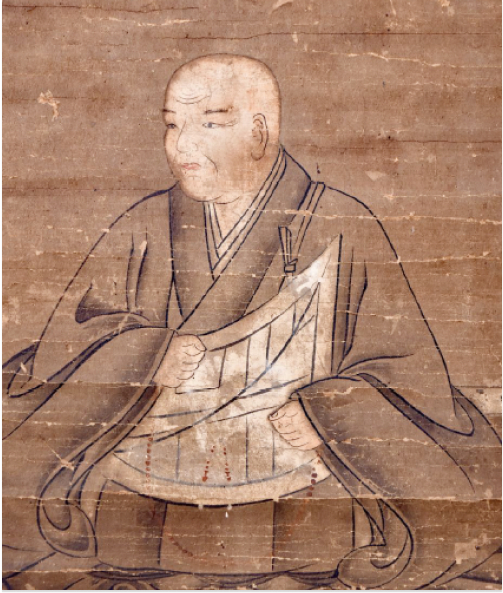

親鸞聖人御木像

浄土真宗の開祖は親鸞聖人です。永順寺には、絵像と御木像があります。

上の写真は御木像です。

創建

永順寺の創建は慶長13年(1608)。大津の町(旧市街地)は、

関ヶ原の戦いの前哨戦と言われる大津城の戦いで焦土と化しました。

その後復興した新しい町に永順寺は建てられました。

開基

開基は石川教圓。

父親の石川康通(1554~1607)、祖父の石川家成(1535~1609)は、

ともに徳川家康に仕えた戦国の武将でした。

家成も康通もその勲により大垣城主になっています。

開基教圓は康通の次男だったことや母親が武家の出ではなかったことなどもあり、

本願寺第12代准如上人のもとで真宗に帰依しました。

梵鐘(鐘楼)

永順寺の梵鐘は17世紀中頃に造られました。

以後400年近く時を告げ続けてきました。

その歴史が1945年7月に中断されました。兵器製造のため国に供出されたからです。

寺の仏具や梵鐘が人を殺傷する兵器になるとは。幸いにも梵鐘は戦後まもなく戻ってきました。

しかし、鐘には成分を調べるためでしょう、4つの穴が開いたままでした。

戦争の生き証人として語り継いでいます。

余間壁画

永順寺にはいろいろと絵があります。

上はその一つで、内陣両脇の余間の壁画です。

浄土の池に咲く蓮の花が描かれています。

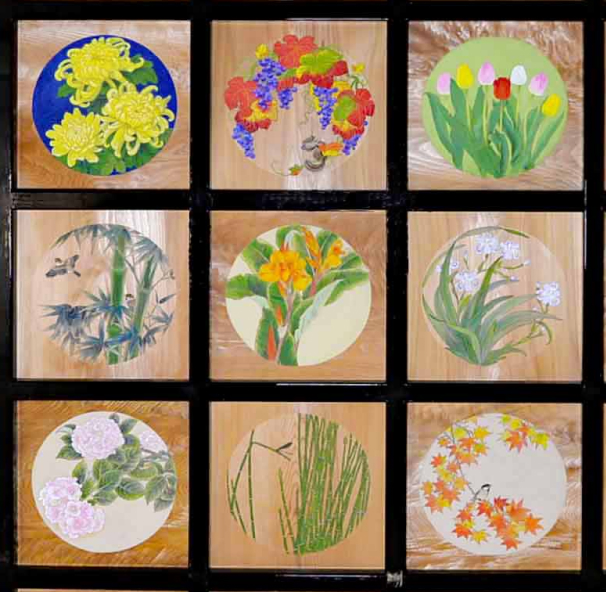

天井絵

余間には天井絵も描かれています。

左右合わせて84枚、花鳥風月が鮮やかに描かれています。

県内の女性画家に依頼し、2021年に完成しました。

芸術や伝統は守るだけではなく創造することも大事と考えています。

書院壁画

書院の壁に描かれた龍。

龍は仏教を守護する架空の動物とされています。

お釈迦さまの誕生時、天から甘い雨を降らせたのも龍とのことです。

産湯の雨を降らせたとも。

椿咲く庭

永順寺の春は、椿の開花とともに訪れます。

寺庭には山茶花も合わせると15株ほどの椿があります。

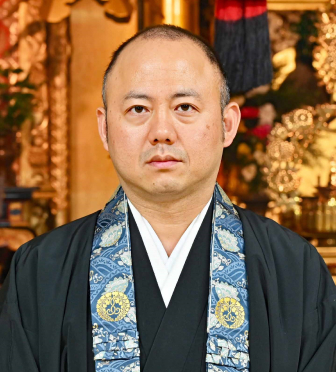

僧侶紹介

住職

石川教夫

- 釋教夫(しゃくきょうぶ)

- 浄土真宗本願寺派僧侶

- 日本学校教育相談学会認定学校カウンセラー

- 元県立高校教員

副住職

石川真也

- 釋教真(しゃくきょうしん)

- 浄土真宗本願寺派僧侶

- 現在、宗門関係校宗教科教員